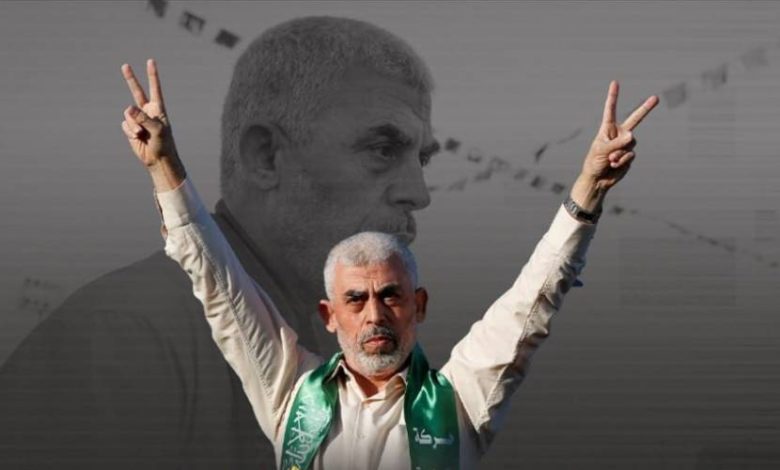

السنوار.. القائد الذي كبر في أزقة اللجوء وتجاوز الأسطورة في مشهده الأخير

لو أتيح لنا أن نمتلك جهاز العودة في الزمن كي نرجع فيه إلى مراحل متعددة من الرجل الذي كتب بداية مرحلة جديدة، في تاريخ المنطقة، المنهكة بالتقسيم والاستعمار والحروب الغربية والأمريكية عليها وبكيان أقيم في قلب جغرافيتها السياسية والأرض المقدسة (فلسطين).

من المجدل تهجر العصابات الصهيونية عائلة يحيى السنوار الذي لم يكن قد ولد بعد، في النكبة، التي ألقت بأهله إلى خيام اللاجئين بعد أن كانوا في مدينة تعتبر من الحواضر العامرة في فلسطين، ولو أن جهاز العودة في الزمن حملنا إلى تلك اللحظة التي كانت تدخل فيها عائلة السنوار إلى قطاع غزة وهي ملاحقة كما مئات آلاف الفلسطينيين بالمجازر والقتل، هل كان في ذهن آباء يحيى أنه سيقود بعد عقود عودة أخرى لكن بشكل مختلف كانت في صباح يوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

في مخيم خانيونس ولد يحيى السنوار وليس هنا في موقع إعادة كتابة السيرة الذاتية له التي صار يعرفها معظم الناس، لكن ما يريد التاريخ قوله إن القائد الذي كبر في أزقة اللجوء والضنك والتعب والشقاء الذي خلقته إقامة كيان اسمه “إسرائيل”، تعلم الاستراتيجية الأولية التي يتعلمها كل فلسطيني وهي أن كل خطوة وسلوك يجب أن يؤدي إلى التحرير، وهو الحلم الذي سينهي معاناة شعب كامل، على الآية القرآنية “إهدنا الصراط المستقيم”، والصراط المستقيم في فهم السنوار ومئات آلاف من القادة والشهداء والأسرى والمقاومين في حركة الشعب الفلسطيني هي إزالة آثار النكبة التي ما زالت مستمرة حتى اليوم، ومنع التهديد الوجودي الذي يمثله مشروع الحركة الصهيونية على حياة الفلسطيني ومستقبله وحاضره ووجوده المادي والرمزي وصولاً إلى تهديد المنطقة العربية والإسلامية كاملة وحتى كل دول “الجنوب العالمي” حيث “إسرائيل” تمثل عضوا في منظومة لا ترى العالم إلا تابعين أو منهوبين.

تقول الرواية الشائعة عن تاريخ يحيى السنوار إنه بدأ العمل في الحركة الإسلامية المقاتلة، انطلاقاً من الثمانينات، من الملف الأمني، لكن الواقع يقول إن القائد مزج بين قيادة الجهود الأمنية للإخوان المسلمين في قطاع غزة، قبل تأسيس حماس، بتكليف من الشيخ أحمد ياسين، والعمل الطلابي النقابي في الجامعة الإسلامية، وهكذا في حياته النضالية الممتدة لعقود بدأت مع اعتقاله في 1982، كان متعدد الأبعاد في التفكير والعمل التنظيمي والحركة في الواقع الفلسطيني.

أسس السنوار مع رفاقه بينهم خالد الهندي وروحي مشتهى وآخرين جهاز “مجد” المتخصص في ملاحقة العملاء، وحماية الجسم التنظيمي للإخوان وحماس لاحقاً من محاولات الاختراق، ورغم صغر سنه حينها إلا أن قدراته التنظيمية والذكاء الكبير كما يقول عارفوه، دفع الشيخ أحمد ياسين إلى حمله على أحد أصعب الملفات في تاريخ الحركة الإسلامية حينها.

عودة بالزمن إلى الوراء علينا أن نقف طويلاً لفهم المشهد التاريخي المتراكم في حياة الرجل، أمام لحظة اعتقاله من قبل قوات الاحتلال التي كانت ما تزال في قلب غزة حينها، لنفهم كيف دخل السجن وهو قيادي تنظيمي في حركة كانت تسير في طريق شاقة من التأسيس وخرج وهي قوة عسكرية وسياسية لها حضور في الإقليم، وكيف مزق المؤبدات وخرج من الزنازين إلى الحرية والمضي في مشروعه الاستراتيجي الكبير: الدفع بالواقع الفلسطيني نحو مسار فعلي للتحرير.

على كرسي التحقيق يقول ضباط “الشاباك” الذين حققوا معه إن السنوار كان يعدهم بما كانوا يعتقدون حينها أنها أحلام أسير يهرب بها من المؤبدات التي تنتظره، أو يسعى لكسب معركة عبرها مع المحققين، وهو أنه سيحقق يوماً ما معهم بعد هزيمة “إسرائيل” في حرب التحرير. بقي هذا الكلام في عقول المحققين حتى حضرت ساعة الحقيقة في صباح “طوفان الأقصى”.

الوعود التي ألقاها السنوار على مسامع الجلادين ومحققي استخبارات الاحتلال، خلال فترة التحقيق معه، حملها معه في السنوات التي وصلت إلى 23 في الاعتقال. لم يستسلم لقرار الحكم المؤبد وحاول تحرير نفسه من السجن مرتين. ثم انشغل في تحرير روحه بالقرآن والفكر في زنازين السجون على طول فلسطين المحتلة التي جابها مقيداً في عربات “البوسطة”.

يقول من رافقوه في السجون إنه من طراز تنظيمي صارم، يحرص على تمتين الجسم التنظيمي في السجون، عبر العمل الدائم والنشط في مختلف الملفات، وفي الوقت ذاته انشغل بتطوير ذاته عبر الثقافة في مختلف المجالات، والانتساب إلى الجامعة التي كانت متاحة حينها، واكتساب اللغة العبرية إلى حد إتقانها كأصحابها الأصليين.

استخدم السنوار معرفته باللغة العبرية في مشروعه الكبير للتحرر من الاحتلال، ودرس وتعمق في تفاصيل الحياة السياسية والعسكرية والاجتماعية الإسرائيلية، حتى أصبح خبيراً فيها، اعترف له بذلك قادة الاحتلال في مختلف الأجهزة العسكرية والاستخباراتية والسياسية، وهو ما منحه قدرة قيادة المعركة في الأبعاد النفسية والإعلامية وتوجيه الرسائل لمجتمع المستوطنين ومعرفة المفاصل الحساسة التي يجب على المقاومة ضربها.

في تشرين الأول/ أكتوبر 2011 عاد يحيى السنوار إلى غزة، محرراً مع مئات آخرين في صفقة “وفاء الأحرار”، التي عقدتها حركة حماس مع دولة الاحتلال الإسرائيلي مقابل الإفراج عن الجندي الأسير جلعاد شاليط. غزة التي كانت عند اعتقال السنوار تحت الحكم العسكري المباشر الإسرائيلي خرج ليجدها محررة تحت سيطرة التنظيم الذي شارك في تأسيسه، وفيها مجموعات مختلفة للمقاومة تملك قوات ومجموعات صواريخ ومواقع تدريب ومحطات للتصنيع وأجهزة استخبارات وأمن.

لم يخرج يحيى السنوار إلى “التقاعد”، بعد أكثر من عقدين قضاها في السجون، وانخرط مباشرة في متابعة الملفين الأمني والعسكري في حماس، وكان بمثابة الرابط بين قيادة كتائب القسام والمكتب السياسي في حركة حماس، وظهر أن هذه السنوات كانت استعداداً لمشروعه الكبير الذي تشارك فيه مع مئات من القادة والشهداء والمقاتلين من الحركة ومختلف فصائل المقاومة.

في 2017 انتخب السنوار قائداً لحركة حماس، في قطاع غزة، وبدأ تطبيق برنامجه على المستويات السياسية والوطنية والاجتماعية كافة. انشغل في كيفية كسر حصار القطاع الذي طال لسنوات ووصل التدمير الذي أحدثه إلى أصغر تفاصيل حياة الناس، ضمن الاستراتيجية الإسرائيلية الشاملة لكسر الارتباط بين الضفة وغزة، وإشغال المقاومة الدائم في الهموم الحياتية، وإنهاك المجتمع.

سعى السنوار إلى محاولة تخفيف أو فض الاشتباك الداخلي الفلسطيني مع السلطة، واندفع نحو المصالحة، وقدم تنازلات لحركة فتح وضمن مساعيه للتخفف من الإدارة الحياتية المباشرة لقطاع غزة، والإنشغال بشكل أكبر في المشروع الكفاحي والوطني بصيغه المختلفة أبرزها العسكري، والتخفيف عن أهالي غزة الذين أنهكهم الحصار.

وفي المسار ذاته انشغل في تطوير العلاقات مع الفصائل الفلسطينية، في القطاع، وشهد عهده تصاعداً في العمل الجماهيري حتى على مستوى حركة فتح بكل مكوناتها، واستطاع تمتين العلاقات مع القادة من مختلف القوى والأحزاب، وسعى إلى تطوير صيغ عمل مشترك سواء العسكري أو السياسي.

وكان للقائد الصاعد من وسط المقاتلين والشباب وأبناء التنظيم الذين حرص على أن يكون بينهم حتى آخر لحظة من حياته، اهتمام بالملفات التي تشغل الفلسطينيين في القطاع، وحرص على تنظيم لقاءات مع الشبان، ومنح الصحافة حرية إجراء تحقيقات في الملفات الخدماتية والحكومية، وحاول تحسين الأداء الحكومي في مختلف الملفات وسط الظروف القاسية التي يعيشها القطاع جراء الحصار.

في لقاء مع صحفي إيطالي، بعد توليه قيادة حماس، قال إنه “لا يحب الحرب” لكنه “لن يتوقف عن القتال” من أجل الشبان والشابات الذين يجلسون الآن على شاطئ غزة ويفكرون ما شكل العالم وراء البحر؟.

السنوار رأى بعينه الاستراتيجية الواسعة أن برنامج التخفيف عن غزة، ومحاولة كسر الحصار، يحتاج إلى تصفير الإشكاليات مع مصر، التي خلقتها الأحداث السياسية عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، والعداء لحركة حماس داخل الأجهزة المصرية، والتحريض عبر الإعلام عليها، وبدأ بتطوير العلاقات بهدف تحقيق فتح أكبر لمعبر رفح وزيادة البضائع الداخلة إلى القطاع والمصدرة منه وتخفيف المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون المسافرون من غزة عبر مصر.

وفي هذا السياق الواسع، آمن مع قيادات آخرين في الحركة بضرورة تطوير العلاقات مع إيران وحزب الله ومختلف قوى محور المقاومة، بعد سنوات من التوتر على خلفية المواقف من الحرب في سوريا، والوصول بالعلاقة إلى مسار صار يعرف لاحقاً بـ”وحدة الساحات”.

وفي فلسطين سعى مع قيادات حماس والقسام على رأسهم رفيقه محمد الضيف بالتوازي والشراكة مع فصائل المقاومة على رأسها الجهاد الإسلامي إلى كسر محاولة الاحتلال، فصل غزة عن الضفة والقدس والداخل، وكانت ذروة تحقق هذه الإرادة في معركة “سيف القدس” التي وحدت فلسطين لأول مرة منذ عقود كاملة في المواجهة.

طوال سنوات ما قبل “طوفان الأقصى” لم يتوقف السنوار عن تحذير العالم من انفجار قادم، لا يمنعه سوى منح الشعب الفلسطيني حقوقه الأساسية والمشروعة، وكسر حصار غزة، ومنع الاحتلال من تدمير المسجد الأقصى، ورغم أن استخبارات الاحتلال لم تقرأ شخصيته وشخصية حماس جيداً وتلقت ضربة استراتيجية قاسية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، بسبب عملية “الخداع الاستراتيجي” التي مارستها الحركة تحت عنوان أنها “لا تريد الحرب” وتطمح إلى تحسين الحالة الاقتصادية في غزة، إلا أنه لم يتوقف في كل لقاء وخطاب عن التبشير بزمن كان يعبر عنه بالآية القرآنية “ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون”.

وكانت التجربة الأكبر لخوض حلم “العبور”، عبر مسيرات العودة، التي كانت ذات طابع شعبي وجماهيري، طالب فيه الفلسطينيون بكسر الحصار الذي يحرمهم أدق تفاصيل حقوقهم، حتى أن المؤسسات الحقوقية الغربية نفسها قالت في تقارير لسنوات إن “إسرائيل تتحكم بكمية السعرات الحرارية التي تدخل إلى أجساد الفلسطينيين في غزة”، لكن الاحتلال واجه الحراك ببطش شديد وقتل وأصاب الآلاف، وكان قناصته الذين قتل بعضهم وهرب عدد آخر أو أسر “يتسلون” باعتراف الصحافة الإسرائيلية في إطلاق النار على أقدام الشبان والشابات، ومرة أخرى لم يخلف العالم ظن الفلسطيني وواصل دعم “إسرائيل” في حربها على الحياة الفلسطينية، والمضي في مشروعها لمنع أي كيان “سيادي” فلسطيني بين البحر والنهر، حتى لو على أشلاء مقطعة من الجغرافيا لصالح من مضوا في مشروع التسوية معها.

في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر وجه يحيى السنوار ورفاقه في حماس والقسام وفصائل المقاومة ضربة لمشروع “الاحتواء” الإسرائيلي، وأنهى سنوات من التقديرات والتوقعات والتحليلات حول حماس التي قد تصبح نسخة أخرى من تجربة منظمة التحرير الفلسطينية، وكسر استراتيجية نتنياهو وشركائه في “الليكود” وطيف من اليمين الصهيوني حول “إدارة الصراع” بمنح الفلسطيني تصريحاً للعمل مقابل منعه من حقه السياسي.

اختار يحيى السنوار بعد سنوات من نضاله الذي بدأه ناشطاً طلابياً ثم مسؤول جهاز أمني للحركة الإسلامية، ثم أسيراً وقائداً في الحركة الأسيرة الفلسطينية، ثم عضو مكتب سياسي، ومسؤول عن الملفات الأمني والعسكرية، وصولاً إلى قيادة حماس في غزة، وختامها رئيس المكتب السياسي المنصب الذي وصله وهو يقاتل على الجبهة، تدمير وإرباك الاستراتيجية الإسرائيلية، وهو الذي لم يفارق التفكير الاستراتيجي ذهنه، في مساعيه لدفع الواقع الفلسطيني إلى السيرة الطبيعية كما يراها مع رفاقه، وهي القتال حتى التحرير، وإعادة فلسطين قضية دولية وإقليمية وفي قلب هم الأمة العربية والإسلامية، والهيكل الأساسي في مسيرة التحرر العالمية نحو عالم أفضل: دون “إسرائيل” أو هيمنة أمريكية وغربية.

استشهد يحيى السنوار قبل أن تضع المعركة التي شارك في تصميمها وهندستها وإطلاقها مع رفاقه، كل أوراقها، وما زال الصراع الذي أخذ طابعاً استراتيجياً يمتد في المنطقة، ومستقبلها بات موقوفاً على شكل النهايات فيها.

يقول مرافقوه في السجون والتنظيم إن يوميات العمل معه رحلة من “التعب”، فهو لا يتوقف عن الحركة والتفكير ومتابعة أدق التفاصيل، حتى القضايا التي يثيرها الناس على مواقع التواصل الاجتماعي. ويروي رفاقه في الأسر أنه كان يصحو فجأة في الليل لتسجيل فكرة وردت إلى خاطره خوفاً من أن ينساها، وفي مشهده الأخير الذي تجاوز الأسطورة كان يلقي على طائرة مسيَرة دخلت للتحقيق من شخصية المقاتل الذي قاتل الجنود والدبابات بما معه من سلاح خفيف وقنابل، قطعة من خشب، ولم يتنازل حتى في اللحظات التي كان يقترب فيها من الشهادة عن عادته الأثيرة “عدم الاستسلام” والاستمرار في الكفاح.