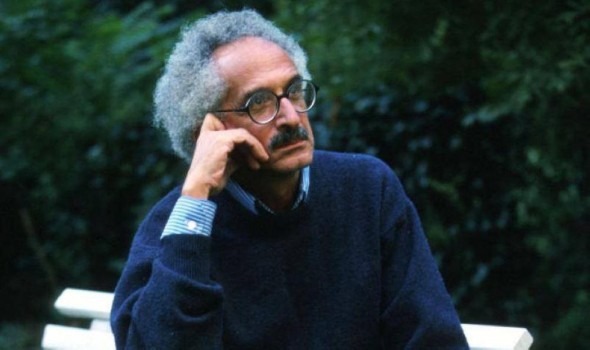

رحيل صوت الحرية في الأدب العربي المصري صنع الله إبراهيم عن عمر 88 عامًا المتمرّد الذي ظلّ وفيًا للكتابة

توفي اليوم الكاتب والروائي المصري صنع الله إبراهيم عن عمر ناهز 88 عامًا، بعد معاناة صحية بدأت منتصف عام 2025 عقب إصابته بنزيف داخلي وكسور في الحوض، قبل أن تتدهور حالته مؤخرًا بسبب التهاب رئوي حاد. وقد شكّل خبر وفاته لحظة مؤثرة في الأوساط الأدبية والثقافية في مصر والعالم العربي، لما يمثله الراحل من قامة إبداعية وثقافية تميّزت بالوضوح السياسي، والالتزام الاجتماعي، والتجريب الفني.

عرف صنع الله إبراهيم بكتاباته التي مزجت بين الطابع التوثيقي والسرد الإبداعي، إذ كانت أعماله بمثابة أرشيف أدبي يوثق لتحولات المجتمع المصري منذ النصف الثاني من القرن العشرين وحتى الألفية الثالثة. بدأ مشواره كصحفي في وكالات أنباء مصرية وأجنبية، منها وكالة أنباء الشرق الأوسط والوكالة الألمانية في ألمانيا الشرقية، لكن التجربة الصحفية كانت بالنسبة له أكثر من مهنة، إذ ظل في كل ما كتبه "الصحفي المؤرّخ"، الذي ينقل تفاصيل اللحظة بلغة أدبية دقيقة، تختلط فيها السرديات الفردية بالشواهد الواقعية والوثائق والأرشيف، ليمنح رواياته بعدًا توثيقيًا يندر في الرواية العربية.

ولد صنع الله في القاهرة عام 1937، وقد حمل اسمًا غير مألوف ألهمه والده من القرآن الكريم عندما فتح المصحف عشوائيًا فوقعت أصابعه على آية "صُنع الله الذي أتقن كل شيء" من سورة النمل. هذه الفرادة في الاسم رافقته طوال حياته، ليس فقط كلقب، بل أيضًا في طريقة تشكيله لمشروعه الأدبي والفكري المختلف. انخرط مبكرًا في العمل السياسي، وكان عضوًا في الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني "حدتو"، والتي كانت إحدى الجماعات الشيوعية السرية في مصر. وفي عام 1959، اعتقل ضمن حملة أمنية واسعة شنّها نظام جمال عبد الناصر على الشيوعيين، وقضى نحو ست سنوات متنقلاً بين سجون القلعة وأبو زعبل والواحات. في تلك السنوات تكوّن وعيه الأدبي العميق، حيث قرأ بكثافة وتفاعل مع تيارات فكرية متعددة، ودوّن لاحقًا تلك التجربة في كتابه "يوميات الواحات"، مؤكدًا أن السجن كان "جامعته الحقيقية".

تميّزت أعمال صنع الله إبراهيم بأسلوب يميل إلى التقشف اللغوي والاقتصاد في التعبير، وهو ما جعله يُقارن أحيانًا بالكاتب التشيكي فرانز كافكا، خاصة في رواياته التي تجسّد أجواء الغرابة والعبث والمجتمع القمعي. روايته الأولى "تلك الرائحة" (1966) أثارت جدلًا كبيرًا عند صدورها، إذ رُفضت من الرقابة بدعوى البذاءة وصودرت، لكنها أصبحت لاحقًا علامة فارقة في الرواية العربية الحديثة، لما تحمله من سرد وجودي عن شاب يخرج من السجن ليجد نفسه غريبًا في مجتمع فقد معناه. أشهر رواياته "اللجنة" (1981) قدمت نقدًا رمزيًا لحقبة الانفتاح الاقتصادي في عهد أنور السادات، حيث يصطدم البطل بلجنة غامضة تتحكم في مصيره في عالم يتسلل فيه الاستبداد عبر تفاصيل الحياة اليومية، إلى درجة أن إحدى شخصيات الرواية كانت زجاجة كوكاكولا.

في رواية "ذات" التي تحولت إلى مسلسل درامي شهير، تناول صنع الله التحولات السياسية والاجتماعية في مصر عبر حياة بطلة تنتمي إلى الطبقة الوسطى، واستطاع أن يُدخل الأرشيف الصحفي كجزء عضوي من السرد الروائي، مستعرضًا عبره مسيرة الدولة المصرية من عهد عبد الناصر إلى عهد مبارك. ومن بيروت إلى سلطنة عمان، تنوعت تجاربه الروائية، كما في "بيروت بيروت" التي كتبها بعد زيارة قصيرة للعاصمة اللبنانية خلال هدنة في الحرب الأهلية، و"وردة" التي رصدت تجربة ثورة ظفار في سلطنة عمان من خلال قصة مناضلة شيوعية، وكلها عكست اشتغاله العميق على الوثيقة كأداة لتوسيع الرواية نحو فضاء تاريخي وواقعي أكثر غنىً.

من المواقف اللافتة في مسيرته، رفضه تسلّم جائزة الرواية العربية عام 2003، معلنًا خلال الحفل الرسمي أن سبب الرفض يعود إلى أن الجائزة "صادرة عن حكومة تقمع شعبنا وتحمي الفساد"، منتقدًا في كلمته أيضًا سياسة التطبيع مع إسرائيل، والعجز السياسي الداخلي، والانقياد للهيمنة الأمريكية. هذه اللحظة كرّسته بشكل نهائي كصوت مستقل لا ينتمي إلا إلى ضميره الثقافي والسياسي. لاحقًا، علّق على ثورة يناير 2011 بالقول إنها لم تكن ثورة بالمعنى الكامل، بل "انتفاضة شعبية" لم تُفضِ إلى تغيير جذري في البنية السياسية والاجتماعية.

في سنواته الأخيرة، تراجعت الأضواء من حوله، لكن بقي اسمه حاضرًا في وجدان القرّاء والنقاد والباحثين، حتى عاد إلى الواجهة مجددًا في مارس 2025، حين ناشد مثقفون الدولة المصرية التدخل لتغطية تكاليف علاجه، وهي استجابة رأى كثيرون أنها جاءت متأخرة. أعادت هذه الأزمة الصحية النقاش حول دور الدولة في رعاية رموزها الثقافية، خصوصًا ممن أسهموا في بناء الوعي العربي وطرحوا خطابًا نقديًا عابرًا للأجيال.

برحيل صنع الله إبراهيم، تطوي الرواية العربية صفحة من صفحاتها الأجرأ والأكثر التزامًا، إذ كان الكاتب الذي لم يهادن في مواقفه، ولم يتخلّ عن قناعته بأن الكتابة لا تُمارس للزينة، بل بوصفها أداة للمواجهة، والمساءلة، وفضح القهر، والاحتفاء بالحرية والكرامة.