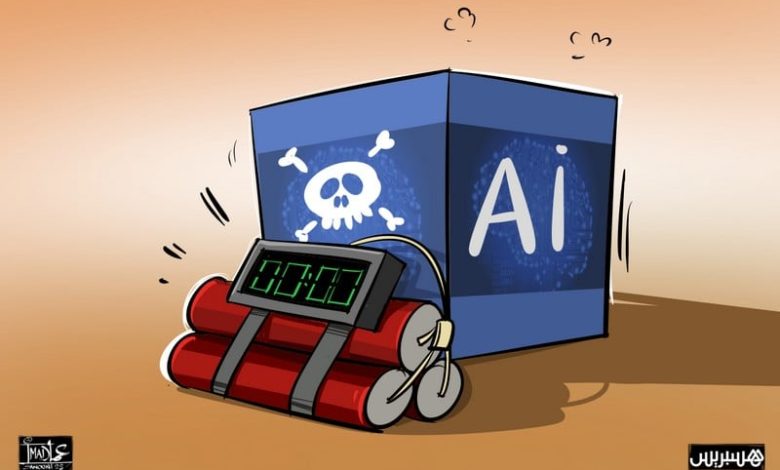

سباق الذكاء الاصطناعي بدون حوكمة عالمية يهدد البشرية بكارثة حضارية

وسط تصاعد غير مسبوق في تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، تتزايد المخاوف من أن غياب القواعد الرشيدة الحاكمة لهذا المجال قد يؤدي إلى اضطرابات شاملة تهدد ليس فقط النظم الاقتصادية والاجتماعية، بل مستقبل البشرية برمّته. وبينما تُركّز الشركات الكبرى على الريادة والابتكار السريع، يُهمَل جانب بالغ الأهمية: السيطرة الأخلاقية والمؤسسية على ذكاء قد يتجاوز قدرات مبتكريه.

تدفع الشركات الأميركية في سعيها إلى التفوق على الصين وعلى منافسيها المحليين باتجاه تسريع وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي، مدفوعةً بإيمان تام بقدراته اللامحدودة، ومفتونة بوعود تقنيّة تكاد تُلغي حدود المستحيل. لكن هذه الأجواء المليئة بالحماسة والسباق المحموم، كما يقول باحثان في مركز ستيمسون الأميركي، لا توازيها جدّية مماثلة في تقنين مخاطر الذكاء الاصطناعي وتطويقه ضمن أطر مسؤولة.

وفق تحليل نشرته مجلة “ناشونال إنتريست”، فإن الخطر لم يعد في استحالة إيقاف قطار الذكاء الاصطناعي، بل في كونه ينطلق بلا سائق. تقول فريال سعيد وروبرت مانينغ إن شركات التكنولوجيا تعمل على بناء “عقل للعالم”، قادر على تسيير سلاسل التوريد، وتشغيل المصانع، وقيادة وسائل النقل، بل وإنتاج أنظمة جديدة بشكل ذاتي. الأمر الذي يعني أن مستقبل العالم قد يُبنى، ماديًا وتنظيميًا، بواسطة آلات صمّمها الإنسان، ثم فقد السيطرة على مسارات تطورها.

في هذا السياق، يعرض رواد الصناعة صورة مزدوجة: وجه واعد يبشّر بوفرة شاملة وعلاج للأمراض وتوفير الطاقة واستدامة البيئة، ووجه قاتم يُلمّح إلى مجتمعات ينزوي فيها البشر إلى عالم افتراضي يتفاعلون فيه مع ذكاء غير بشري، ويعتمدون على دخل أساسي تموله شركات التكنولوجيا. في الرؤية الأشد تطرفًا، تتحلل الدولة القومية لصالح نخب شبكية تكنوقراطية، تشكّل نوعًا جديدًا من “ملوك الفلاسفة”، يتحكمون في المعرفة والسوق والأخلاق.

ولا يُمكن نفي نجاحات الذكاء الاصطناعي في عدد من المجالات. فقد حقق نموذج “ألفا فولد” من شركة ديب مايند، التابعة لغوغل، نقلة نوعية في علم الأحياء، ونال مبتكروه جائزة نوبل لعام 2024. كما طورت الشركة ذاتها نموذجًا يتنبأ بالزلازل، وساهم الذكاء الاصطناعي في تقليص استهلاك الطاقة في المؤسسات التجارية بنسب لافتة. إلا أن هذه المنجزات، رغم أهميتها، لا تُلغي الحاجة المُلحّة إلى فهم طبيعة هذا التقدم، ومآلاته الاجتماعية والسياسية.

فإذا كانت الثورة الصناعية قد امتدت قرونًا، وأتاحت للإنسان وقتًا للتكيّف، فإن الذكاء الاصطناعي يُحدث تغييرًا بنسق أسرع من قدرة المجتمعات على الاستيعاب. ويُرجّح أن تختفي نصف الوظائف المكتبية خلال أقل من خمس سنوات، في وقت لم تُبنَ فيه بدائل اقتصادية واجتماعية قادرة على امتصاص هذا التحوّل. إن سرعة التغيير نفسها باتت تحديًا وجوديًا، وليس فقط تقنيًا.

تُشير التحليلات إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا من المشهد الأمني والسياسي، يُعاد من خلاله تشكيل الاقتصاد، وتُدار به الحروب، وتُتخذ فيه القرارات. وتُوظّف الولايات المتحدة الآن حجة التفوّق الصيني في الذكاء الاصطناعي العسكري والمراقبة لتعزيز استثماراتها في هذا المجال. غير أن المقارنة مع الصين قد تغفل الفارق الجوهري: في حين تُسيطر الدولة الصينية على شركات التكنولوجيا، فإن نظيرتها الأميركية واقعة تحت تأثيرها.

لقد تحوّلت شركات التكنولوجيا الكبرى إلى كيانات تُماثل الدول في التأثير، حتى باتت توجّه السياسات، وتُشارك في تمويل الحملات الانتخابية، وتُهيمن على خطوط الإنتاج الفكري، مع تضاؤل كبير في الشفافية أو المساءلة. ففي عام 2024، أنفقت هذه الشركات 61 مليار دولار على جماعات الضغط السياسي، وتبرع إيلون ماسك بمبلغ ضخم لصالح حملة ترامب، ما يُسلّط الضوء على تشابك المصالح بين التكنولوجيا والسلطة.

ورغم أن كثيرًا من مطوّري الذكاء الاصطناعي يُقرّون بمخاطر ما يبنونه، فإنهم لا يملكون حتى الآن آليات رقابة حقيقية.

ويقول مصطفى سليمان، أحد مؤسسي “ديب مايند”، إنه غير واثق من قدرة المهندسين على التحكم في ما يُنتجونه.

ويعترف مختصون آخرون بأن زرّ “إيقاف التشغيل” الذي يُفترض أن يحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي، قد لا يكون واقعيًا على الإطلاق.

في مقابل هذا التيار التحذيري، يرفض علماء مثل يان ليكون، كبير علماء الذكاء الاصطناعي في ميتا، خطاب التخويف.

ويؤكد أن النماذج الحالية بعيدة عن امتلاك ذكاء عام أو استقلال ذاتي، ويرى أن المشكلات القائمة يمكن حلها عبر تطوير هندسي دقيق، من خلال نماذج مفتوحة المصدر. لكن مثل هذه الدعوات تُواجه بقلق من احتمال وصول المنافسين الجيو-سياسيين، وفي مقدمتهم الصين، إلى هذه التقنيات الحساسة.

إن ما يُثير القلق أكثر أن أبرز رواد هذا المجال، مثل سام ألتمان وإيلون ماسك، يُبدون هم أنفسهم خوفًا من الانفلات.

فماسـك يرى أن احتمالية تدمير البشرية عبر الذكاء الاصطناعي تبلغ 20%، وألتمان لا يستبعد تفوق الذكاء الاصطناعي على الإنسان بشكل كامل. فكيف يمكن للبشر أن يطمئنوا إلى أدوات يبنيها أشخاص لا يثقون بها كليًا؟

في ضوء هذا المشهد المعقّد، يرى مانينغ وسعيد أن الوقت قد حان لتجميد السباق مؤقتًا، وإعادة طرح الأسئلة الجوهرية حول العلاقة بين الإنسان والآلة. فغياب إطار قانوني عالمي، وانعدام قواعد شفافة للحوكمة، يُمهّد الطريق لعالم تسيطر عليه القوة والربح، لا القيم والأخلاق. وإذا لم تُبادر المجتمعات إلى صياغة ميثاق دولي ملزِم، يعيد الاعتبار للإنسان في معادلة الذكاء الاصطناعي، فإن المستقبل قد يُكتب بأيدٍ لم تعد بشرية.