العذرية ما زالت مقياسا مهمّا في المجتمع التونسي وشغل المرأة غيّر الأعراف القديمة

ملفات هامة

عبد الرزاق القلسي تونس

في كل مرة يرد فيها الكلام عن الزواج وعن الاسرة الا ويترافق ذلك مع المقاييس التي تعتمد في اختيار الزوج المناسب او المراة المناسبة . هذه المقاييس ليست اشتراطات بقدر ما هي نمط من الوعي الفكري والاجتماعي اللذي يعكس تطور بنية المجتمع ودور التعليم والتثقيف وغير ذلك من العوامل المساهمة في نحت الوعي الفردي والجماعي على حد سواء .

لقد بات من المؤكد ان المجتمع التونسي قد شهد تطورات نوعية مست البنى الثقافية والفكرية للافراد والجماعات خاصة في المراكز الحضرية والمدن الكبرى واصبح اختيار القرين مشروطا بمنسوب عال من الحقوق والواجبات اكثر مما هو مشروط بالتقاليد والعادات كما ان دخول المراة وبقوة وكفاءة سوق الشغل قد اقحم معطيات جديدة في اختيار القرين لم يكن مفكرا فيها قبل جيل او يزيد .

بنية الزواج لم تتزعزع هذا مؤكد ولكن حيثياته واعرافه ومقاييسه قد لحقها التطور والتبدل تحت مفاعيل تطور الوعي وتطور نمط العلاقة بين الرجل والمراة غير ان هناك اتجاها لم يتبدل قط ويبدو انه قاسم مشترك للبشرية جمعاء هو ان الرجل هو المبادر بطلب يد المراة ويبدو لنا ان اغلب الادبيات والقوانين والعقود قد انبنت على تلك الحركة وتاسست عليها وفي هذا السياق درست عالمة الاجتماع التونسية هادية العود البهلول ظاهرة الزواج في تونس ولاجل ذلك اشارت انطلاقا من الاستبيان اللذي اعتمدته الى ان المحافظة والتدين اصبحا يشكلان مقياسين مهمين في عملية اختيار الخطيبة المناسبة وأرجعت الباحثة ذلك الى دواع خارجية منها التاثر بالإعلام الفضائي الديني بوجه خاص . ففي السبعينيات كان الشباب يميلون الى الفتاة المتحررة والمتفتحة والتي تواكب عصرها في الموضة وفي التفكير دون شطط ومبالغة وكان الجانب المظهري للتدين خافيا فيما ظلت القيم في جوهرها قيما محافظة اما الان فان هناك عنصرا جديدا قد اقتحم المجال الاجتماعي والبصري وهو ظهور المرأة المتحجبة فهناك نسبة مهمة تقترب من 25 بالمئة اكدوا على تفضيلهم المحجبة على غيرها وهو ما يؤشر على ان التدين العام اصبح سمة بارزة لا تخطئها العين المجردة وان كان هذا التدين مظهري يشتغل على الرموز والايقونات ( الحجاب .النقاب . اطالة اللباس او اللباس الفضفاض .الجدة المفرطة في الفضاء العام) اكثر مما يشي بمحافظة حقيقية . وهذا المقياس الظاهري ‘الحنبلي’ طارئ وحادث على البنية الاجتماعية للمجتمع التونسي . ولم تعمد الباحثة الى تعليل هذه الظاهرة بالاسهاب المطلوب ولكن نرى ان ذلك يوشر الى حقيقتين الاولى تراجع مواقع الحداثة والعصرنة في اكثر المجتمعات العربية انفتاحا وبداية تقهقر التراث البورقيبي اللذي كانت مرجعيته واضحة في بناء الدولة والمجتمع اما الثانية فترى في ذلك عودة الى الاصول والى الاصالة التي سعت الدولة التونسية الى مقاومتها بدعوى الحداثة .

ومن جملة الخمسين شابا اللذين وقع استجوابهم لاحظت الباحثة ان ما نسبته 67 في المئة منهم تؤكد على مقياس المحافظة في الملبس ما يؤشر فعلا الى تغيير حقيقي في وعي الشاب التونسي نحو تفضيل الفتاة المحافظة على الفتاة المتحررة والمتفرنجة . ان ذلك يشير الى ان هناك استقطابا حادا ينشا في المجتمع التونسي بين قطب متدين وبين قطب غير متدين وان كان متمسكا بالفضيلة ولكن بطريقته الخاصة .

ان هناك غموضا اصطلاحيا لم تقدر الباحثة على التعاطي معه بالوضوح المطلوب فمن جهة تتحدث عن ‘الاصل’ الذي هو الحسب والنسب والانتماء الى اسرة كريمة و’هو شرط مهم واساسي في عملية اختيار زوجة المستقبل’ ص.90 ومن جهة اخرى تتحدث عن التدين باعتباره شرطا جديدا وحادثا في تفكير الشباب التونسي . هي تتحدث عنهما كما لو كانا يشتركان في نفس الدلالة الاجتماعية والعلائقية او ينتجان نمطا واحدا من العلاقة الزوجية ونحن نرى الامر من زاوية اخرى ف’الاصل’ يتعالى عن التدين ويتمايز عنه لانه يضرب اكثر واعمق في التاريخ الاجتماعي للافراد وللاسر وهو يمنح الشاب نوعا من الانتماء الارستقراطي الذي لا يمنحه التدين .

ان ما يحدث الان ان التدين مفهوما وممارسة وشعائر اصبح يكتسح مفهوم الاصل وهو ما ولد صراعات في صلب الاسرة الواحدة او في صلب الاسرة الموسعة وخاصة بين الاجيال المتقدمة في السن وبين الاجيال الشابة لان هناك مفاهيم جديدة قد تغلبت على المفاهيم القديمة ما يهدد البنية الكلاسيكية للزواج خاصة في المناطق الحضرية الكبرى او في تلك المناطق التي عرفت كلاسيكيا بعراقتها الاجتماعية المتوارثة منذ اجيال .

ان مؤسسة الزواج تنبئ حقا بتطور المجتمع والعقليات وبنضج العلاقات الاجتماعية فقبل 50 عاما اي قبل عملية التحديث الكبرى التي ستقودها الدولة عبر وساءط التعليم والمراة والصحة الانجابية ، كان الزواج ‘ زواجا والديا’ كما تقول الباحثة، اي بترتيب من الاباء من اجل المصلحة العليا للاسرة الموسعة وللعائلات المتصاهرة . ولكنه بعد جيل واحد اي نحو 30 عاما اصبح الزواج ‘ زواجا حرا ‘ اي بحسب الارادة والرغبة الفردية لكلا الطرفين . ان ذلك يؤشر الى نجاح مخططات الدولة في خلق نمط من الوعي الاجتماعي والى التاثير الحاسم للتعليم في نحت ىالوعي الذاتي للشاب وللشابة التونسية في اتجاه اكثر فردانية اي اكثر حداثة في نهاية الامروبعيدا عن وصاية الاهل والاقارب .

وفي ظل هذا الوعي وقع سن قانون احدث لغطا كبيرا في المجتمع التونسي ، في نخبه كما في طبقاته العامة ، حيث انتزع من الولي حق الاشراف على تزويج ابنته متى بلغت العشرين وهو من جهة اضاف للمراة التونسية حقوقا جديدة اخذت من رصيد الحقوق العامة التي تتمتع بها الاسرة التونسية و من جهة اخرى اقحم الدولة في مسائل شديدة الخصوصية ومتروكة في الاصل الى التطور الطبيعي للمجتمع.

ان عالمة الاجتماع هادية العود البهلول ترى ان ذلك يعد تطورا طبيعيا لنظام الاشياء ولكننا نرى انه تسلط من الدولة في صلب اكثر العلاقات حساسية واهمية فالدولة التونسية وخاصة في العقدين الاخيرين قد عمدت الى الاسراع في ايقاع التحديث للاسرة التونسية الجديدة دون ان تخضع قراراتها الى اية استشارات علمية من اهل الاختصاص وكانت تفعل ذلك بدعوى مقاومة الاصولية ونزعات التطرف وما الى ذلك من الدوافع الغامضة وعلى العموم فان الاختراق الاجتماعي والثقافي الذي احدثه بورقيبة في زمن ما لا يمكن ان يتكرر لتغير الظروف ولغياب رجل في اقتدارات وفي كاريزما بورقيبة ذاته .

ومن النتائج المهمة التي توصلت اليها الباحثة تغير بعض الاعراف التي التي كانت تلازم بنية الاسرة التونسية على امتداد مئات السنين فخروج المرأة الى ااتعليم والى سوق الشغل قد ارسى علاقات جديدة مع الاخر ومع الجسد ومع المجتمع وضاعف فرص زواجها وقلص الى الحد الادنى امكانية عنوستها . فالمراة العاملة من منظور الشاب الراغب في الزواج افضل من تلك التي تلازم البيت، والفتاة التي تنفق او تتعهد بالنفاق على بيتها افضل من تلك التي تحجم عن ذلك . كما ان النسبة العالية من التمدرس قد ارست حقيقة سوسيولوجية جديدة وهي التجانس الطبقي وانحسار العقليات الجهوية بحمولتها العنصرية القديمة .فالفتاة الاصيلة مدينة صفاقس لم تكن فيما مضى تقبل بالزواج من رجل ينتمي الى ريف تلك المحافظة . وقد اثبت المؤرخ التونسي عبدالواحد المكني صحة هذه النظرية في كتابه عن التاريخ الاجتماعي لمدينة صفاقس . اما الان فان هذه العلاقات اصبحت ممكنة ومقبولة وهي مؤشر على غلبة قيم المواطنة في تفكير الشباب المتعلم وتراجع قيم الانتماء العرقي والمناطقي .

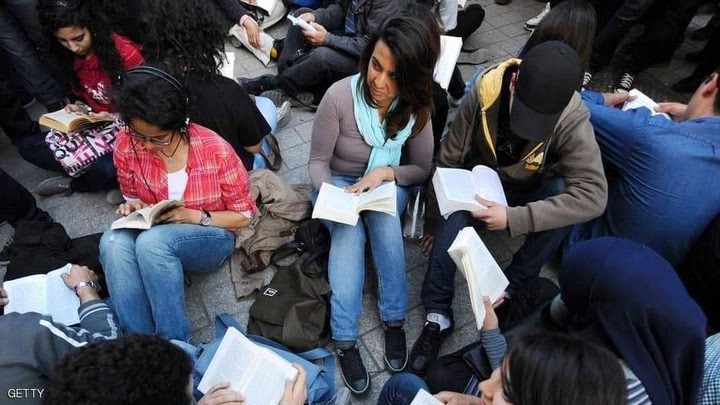

غير ان الباحثة يتنازعها تفسيران لم تستطع تغليب احدهما على الاخر، الاول ينظر الى مؤسسة الزواج من خلال قيم الحداثة والتطور وتغير البنى الفكرية بفعل ميكانيزمات التعليم والتثقيف وخاصة في الجيل الاول الذي عاصر الاستقلال وبناء الدولة الحديثة والانسان الحديث بالمنظور البورقيبي ، والثاني الى المؤسسة ذاتها ولكن من خلال المنظور الاسلامي الذي يؤمن ب ‘ الكفاءة الاجتماعية ‘ و’ التجانس الاجتماعي ‘ والى الدين في عملية تاسيس الاسرة ، وفي كل مرة تركن الباحثة الى احدى هذين المنظورين تصل الى نتائج وتقديرات مختلفة فللحداثة صورة معلومة عن المراة قائمة على العمل والانتاج والمساواة فيما للاسلام صورته النمطية القائمة على الامومة والبيت والانجاب ، ويبدو ان الشباب التونسي في اغلبه يبحث عن الزوجة المناسبة من خلال التقاطعات الممكنة بين المنظورين وهو ما خلق مشكلات جديدة مست بنية المجتمع حاضرا و مستقبلا ان الباحثة تؤكد في اكثر من مناسبة على التطور الهائل الذي شهده المجتمع التونسي ضمن حيز زمني هو حيز جيل الاستقلال . ففي البدء كانت الفتاة اسيرة لاختيار العائلة اما الان فاصبحت لها الحرية الكاملة في اختيار الزوج ولا شك في ان للجامعة وللمعهد وللعمل دور حاسم في تغيير طبيعة الاختيارات وفي ممارسة انواع من الحريات التي بالتاكيد دعمتها مجلة الاحوال الشخصية وارسيت معها قيم ومفاهيم جديدة مثل الاختلاط والمساواة امام فرص العمل وقيم التنافس . ولكن يبدو ان اهم علاقة كلاسيكية تهاوت امام رياح التحديث وبدون رجعة تقريبا في المدن الكبرى والمراكز الحضرية فهي كما تشير الباحثة علاقة الزواج ببنت العم ،فهذه العلاقة العربية بامتياز والتي يندر ان نجدها في شعوب اخرى قد آلت الى التلاشي والفناء .

ان الباحثة هادية البهلول تبين وتشير الى نشاة العلاقات وتلاشي انماط قديمة منها ولكنها لم تبين بما فيه الكفاية العلاقة ما بين انهيار منظومات قديمة من الزواج وما بين التاخر الكبير في سن الزواج لدى الشاب والشابة على حد سواء مما يدخل البلاد ان استمر الوضع على حاله في ازمة امن قومي حقيقية متصلة بالتجدد الاجيالي وبتوسع قاعدة التهرم وبتناقص اليد العاملة وما نراه الان من اغلاق لبعض المدارس لبعض الفصول لعدم وجود التلاميذ اصلا .

ان هناك علاقات قائمة ومتجاورة ولكن الباحثة لم تتعمق في دراسة البنية التي تحيط بها وتشدها الى بعضها البعض وان كانت تلوذ في بعض الاحيان ببعض التفسيرات النفسية والفرويدية لتبرير نشاة تلك العلاقة وانهيار تلك . الا ان البحث السوسيولوجي الرصين قد افضى بها الى تاكيد الثوابت التي يتمسك بها الشاب التونسي ولا يتنازل عنها ابدا في اختياره لفتاة احلامه واول هذه الثوابت هي البكارة فالعذرية معيار مهم جدا ( 77 في المئة يفضلون الزواج من بكر) و’هي صامدة امام التغيرات الاجتماعية ‘ ص.98 وقد ترتب عن ذلك وجود حقيقة اجتماعية وسلوكية وهي ندرة المخادنة بين الفتى والفتاة اي المساكنة برهة من الزمن بدون عقد قانوني او شرعي ثم التقرير فيما بعد ان كانا يصلحان لبعضهما البعض اسوة بما يحدث في المجتمعات الغربية . فالشاب التونسي في تقدير الباحثة لا يمارس المخادنة الا في نسبة ضئيلة وهامشية على اعتبار انها علاقة منبوذة ويطالها التحريم . اننا نرى ان هناك اسبابا اخرى اهمها الطبيعة السرية لهكذا علاقة قائمة على مبدا الكتمان المزدوج بين الطرفين فضلا على ان المخادن لا يعمد الى الاعتراف لانه يعلم انها علاقة غير سوية يدينها المجتمع والعرف . هي علاقة موجودة فعلا ولكنها تصطدم بكل الموانع والمحظورات تماما مثل ظاهرة الشذوذ التي لا يكاد يعترف بها احد ومع ذلك هي موجودة ولا يكاد اي مجتمع يخلو منها .ان الباحثة تتكلم عن المخادنة وهي في حالة انحسار ولكن كان من الممكن ان تدرس الظاهرة ذاتها في السبعينيات مثلا في المدن الجامعية والمدن السياحية حيث كان الخط البياني لتلك الظاهرة الهامشية في صعود قبل ان تتراجع في اواسط التسعينيات وفي بعدها غير ان الباحثة قيدت منهجها بالبعد السنكروني وتغافلت عن البعد الدياكرونى في النظر الى اية ظاهرة اجتماعية لا تكف عن التطور .

لقد اشارت عالمة الاجتماع هادية البهلول الى تاصل مفاهيم جديدة للزواج من بينها ‘ الزواج العقلاني ‘ و’ الزواج القائم على حسن التصرف ‘ والزواج القائم على الحب وليس على المصلحة التي يرتبها الاهل . ولكنها لم تشر فيما يبدو الى الموقف من صيغ اخرى للزواج بدات تجد لنفسها موقعا لدى بعض فئات الشباب ، من ذلك الزواج العرفي الذي ظل مسكوتا عنه وخفيا ولكنه يغري الشباب لقلة تكاليفه وخاصة لظنهم بانهم قد حصلوا على الاذن الشرعي من جهات اخرى غير الجهات المؤسسية للفتوى وللاستشارات الدينية . وفي هذا الصدد نظر القضاء التونسي منذ اشهر قليلة في حالة من هذا الزواج العرفي وقد سال القاضي الشاب وقد كان طالبا في الجامعة عن سبب اقباله على هذا النمط من الزواج رغم انه ليس من تقاليدنا فاجابه بانه يخشى الوقوع في الاثم والخطيئة .وقد كان حكم القاضى مخففا ورحيما وهو 6 اشهر مع تاجيل التنفيذ اضافة الى ابطال عقد الزواج العرفي .

كما اننا نلاحظ غياب اي تفكير مقارني مع تجارب شعوب اخرى قريبة منا في الهوية في النظر الى مسالة حيوية كمسالة الزواج .فالمجتمعات العربية والخليجية قد انتجت صيغا اخرى من الزواج غير مالوفة لدينا في المجتمع التونسي مثل ‘ زواج فريند ‘ و’ زواج المسيار ‘ و’ الزواج الصيفي ‘ و’ زواج المتعة ‘ عند الطوائف الشيعية .وايا كانت مشروعية هذه الصيغ والعقود فمما يلاحظ انها لم تؤثر الى هذه اللحظة على عقل الشباب التونسي الذي ظل متمسكا بالصيغة الوحيدة للزواج كما انه رفض التسميات الجديدة لعقد الزواج الذي ظل محافظا على بنيته ومفرداته وعباراته .

على أية حال ، ان بحث عالمة الاجتماع هادية البهلول ينتظر المزيد من التوسع خاصة فيما يتصل بالعلاقة ما بين تاخر سن الزواج لدى الشباب التونسي ، وما بين انحسار علاقات بديلة عن الزواج في ظل ازمات اقتصادية وصعوبات في استملاك البيوت والتهام الكراء لنصف الدخل الشهري .فالمفروض ان تؤدي العنوسة الى علاقات خارج العلاقات المتعارف عليها حتى وان كان بنسب قليلة ويبدو ان الباحثة لا تريد ان تعترف بذلك رغم تسليمها بان ‘ حرية التصال في الحياة ماقبل الزواج بالنسبة للشباب المتاخر في الزواج حرية متاحة ‘ وتكاد تكون بدون رقابة في ظل وعي ‘ اوروبي’ بالامبالاة وعدم التدخل في شؤون الاخرين .

لا تستخدم الباحثة ابدا كلمة ‘ عانس’ او ‘ عنوسة’ رغم انها ظاهرة اجتماعية ويبدو ان حكم القيمة المندس في هذه الكلمة جعل الباحثة تهجرها ويبدو انها تؤثر مفردة’ المتاخرين في الزواج ‘ كما لو كان هذا التاخير بارادتهم خصوصا الفتيات . وبالاضافة الى ذلك فهي ترى في التاخر في الزواج عنةانا للنضج واكتمال العقل في عملية اختيار القرين وليس مؤشرا على ازمة اجتماعية/ نفسية تطال الامن القومي على المدى البعيد . وفي كل الاحوال نلاحظ ان الباحثة لم تر للدولة اي دور في حيثيات عملية اختيار القرين فلا يمكن ان تمنح المال لمساعدة الراغبين في الزواج او خلق ظروف ملائمة لتيسير عملية الزواج كما تفعل دول الخليج العربي وذلك في تقديرنا يعود الى الوعي المجتمعي السائد الذي يرى ان موضوع الزواج هو الموضوع الذي يجب على الفرد ان يتقنه ويجيد فيه ،ومن يتواكل على غيره في زواجه فلن يكون قادرا على تامين استمرارية اسرته فالتواكل هنا يؤدي الى التواكل هناك .

ومن بين المقاييس الاخرى التي يتمسك بها الشاب التونسي ‘ مبدا الطاعة’ فهو يرى ان ‘ ان اهم الميزات المفضلة في الزوجة لدى الرجل هي ‘ ان تطيعه ‘ وهذا المبدا سعى المشرع التونسي ان يستبدله ‘بمبدا الشراكة ‘ ولكن بات واضحا ان الوعي السائد والتربية التي نتلقاها اقوى تاثيرا من القانين . وايا كان الامر فان المعطى الذي لم تكف الباحثة في الاشارة اليه وهو الاهم في تقديرنا يتمثل في تفضيل الشاب التونسي الفتاة التي تعمل و’ المتعلمة تعليما عاليا ‘ لا ربة البيت وذلك لان ‘ التعلم يتصل اتصالا مباشرا بالنجاح الاقتصادي ‘ ص.122 وهذا من شانه ان يغير من نظرية الانفاق على البيت فالمراة لن تعود مخيرة في الانفاق وانما مدعوة الى ذلك على اساس المصلحة الكبرى المشتركة وعلى ‘ قاعدة التعاون المتبادل كاولوية حياتية ‘ ص.125 .

ان النماذج الجيدة من الزواج تلهم الشباب التونسي بدون ادنى شك ، ولكن النماذج السيئة منها تجعله يديم التفكير في اسباب الفشل الزوجي مثلما تدفعه الى اعادة النظر في المقاييس التي اعتمدها ولكن المؤكد ان مؤسسة الاسرة في المجتمع التونسي قد شهدت تغيرات حاسمة وقوية وان لم تكن بنيوية كان تكون للمراة على سبيل المثال الكلمة العليا في ادارتها او كان تتبدل الادوار الاقتصادية تحت مفاعيل الظروف الاقتصادية .

ان المؤسسة الزوجية ظلت صامدة ومتاصلة ولكن المقاييس قد تبدلت في اتجاه اكثر عقلانية وبراغماتية واكثر توازنا ما بين الصورة النمطية للزواج وما بين الصورة الحديثةالتي تولدت من التعلم والتثقيف والوعي .

اصبحت بعض مقاييس الاختيار للزواج مثل الاختيار الحر ، مفاهيم التعاون ، صورة الزوجة المثقفة ، الزوجة العاملة .. . ظواهر سوسيولوجية في المجتمع التونسي وقد حاولت عالمة الاجتماع هادية البهلول الى الاحاطة بها ومقاربتها دون اصدار اي حكم عليها بحسب المنهجية العلمية التي اعتمدت عليها . وهذه الظواهر ربما لا نجدها في مجتمعات مجاورة لنا وهو ما يؤشر الى التغير في الوعي العام والى تقبل هذا الوعي لاشكال جديدة من الاختيار لم يكن مفكرا فيها اطلاقا قبل خمسين عاما .

هل الفضل ذلك يعود للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة الذي نهض مشروعه الحداثي على اسرة من هذا النمط ؟ ام الفضل لزعماء الاصلاح والتنوير ام الفضل للمجتمع التونسي الذي عرف منذ الازل بتفاعله الخلاق مع كل مبادرات التحديث طالما انها لا تخلق له مشكلة مع ذاته / ومع دينه ومعتقده .