أسلحة بلا ضمير | كيف صنعت التكنولوجيا الحديثة جحيمًا جديدًا للبشرية؟

لم أكن أبحث عن شيءٍ بعينه، فقط كنت أتنقل بين القنوات، أتهرب من ثقل الواقع، فإذا بالأخبار تقتادني إليه من جديد. غزة تحترق، لبنان يشتعل، سوريا تتمزق، واليمن ينزف تحت وطأة الغارات. نفس الوجوه، نفس الدخان، نفس الكلمات التي لم تعد تثير الدهشة بقدر ما تثير الألم. وبين هذا الركام، وجدت ذاكرتي تستدير فجأة، وتعود بي إلى زمن آخر… تموز 2006.

كنت حينها أتابع الحرب على الجنوب اللبناني كأنني أعيشها. كانت الشاشة تنقل صور الصواريخ والغارات، والمقاومين الذين لم يخشوا الطائرات ولا الدبابات، بل واجهوا المدافع بصدور عارية وإيمان لا يهتز. كنا نرى عدوًا واضحًا، وخطابًا يواجه رصاصًا، وشعبًا يحتضن مقاومته رغم الدمار. كانت حربًا تُخاض تحت الضوء، تُنقل لحظة بلحظة، نفهمها، نحلّلها، ونشعر –رغم الألم الشديد– أننا ما زلنا نملك القدرة على قراءة المعركة وفهم المعنى.

لكن وأنا أتابع نشرات اليوم، أدركت أن تغييرًا عظيمًا قد طرأ على المشهد. لم أعد أفهم أين تبدأ الحرب وأين تنتهي. أحيانًا لا أرى جنديًا واحدًا، لا أسمع صاروخًا، لكن هناك منشآت تُشل، وبلاد تُحاصر، وأنظمة تنهار. أصبح الميدان صامتًا، غير مرئيًا، لكنه أكثر خطورة.

لقد تغيرت قواعد الحرب. لم تعد ساحة مادية فقط، بل أصبحت ساحة افتراضية، دقيقة كالإبرة، وقاتلة كالرصاصة. لم تعد التكنولوجيا تُكمل المعركة، بل أصبحت هي المعركة.

وأمام كل هذا، وجدتني أطرح سؤالًا بسيطًا في ظاهره، عميقًا في جوهره: كيف تحوّلت التقنية إلى السلاح السياسي الأخطر في حروب هذا العصر؟

في هذا المقال، سنغوص سويًا في ملامح هذا التحوّل العميق.

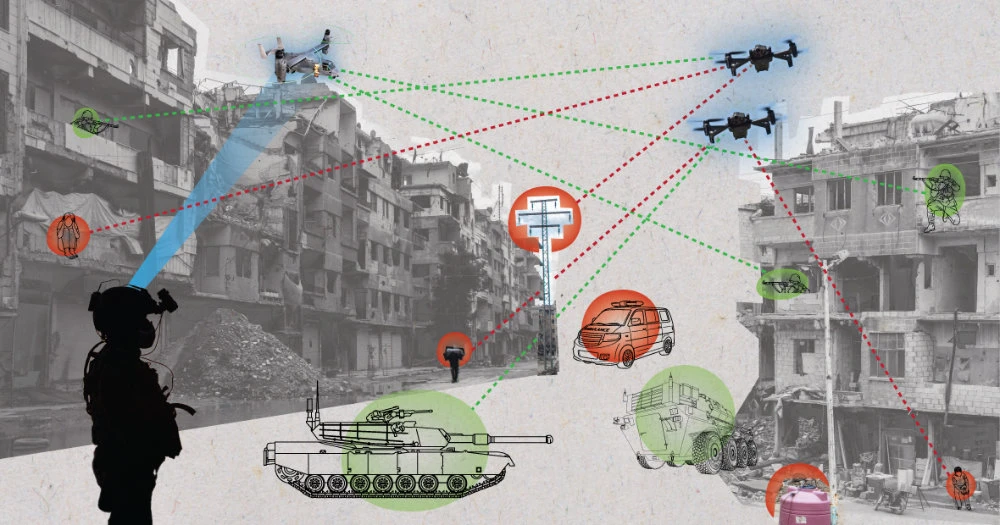

الدرونز: سلاح يحلق فوق السيادة

أتذكّر المرة الأولى التي سمعت فيها عن طائرة مسيّرة تغتال شخصًا. لم يكن في ساحة معركة ولا على جبهة قتال. كان يسير خارج مطار بغداد، في سيارة مدنية. كان الرجل هو قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، وأحد أقوى رجال الظل في المنطقة. لحظات فقط، وضغطة زر من شاشة في أحد الولايات الأميركية، كانت كفيلة بإنهاء حياته، وقلب المنطقة رأسًا على عقب.

وفي غزة، استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الدرونز ليس فقط لاستهداف عناصر المقاومة، بل لرصد تحركات المدنيين، واختراق الحياة اليومية، وتصوير الوجوه والتعرّف عليها. أصبحت السماء مُحمّلة بخطر دائم، لا أحد يعلم متى وأين ستهبط طائرة الموت. تركيا بدورها دخلت هذا الميدان بقوة، عبر طائرات “بيرقدار TB2″، التي غيّرت معادلات الحرب في ليبيا وأذربيجان، وقوّت نفوذ أنقرة الإقليمي دون الحاجة لإرسال جنود.

تمتاز “بيرقدار TB2” بقدرتها على التحليق على ارتفاع يصل إلى 27,000 قدم (حوالي 8,200 متر) لمدة تصل إلى 27 ساعة متواصلة، مع حمولة تصل إلى 150 كيلوجرامًا من الذخائر الموجهة بالليزر. تُدار الطائرة من خلال محطات تحكم أرضية، وتتميز بأنظمة ملاحة متقدمة تتيح لها تنفيذ مهام الاستطلاع والهجوم بدقة عالية، حتى في بيئات الحرب الإلكترونية المعقدة.

بعد سنوات، وفي مطلع مايو 2025، شاهدنا مشهدًا جديدًا لهذا التحوّل. سفينة “الضمير”، ضمن أسطول الحرية المتجه إلى غزة لكسر الحصار، تعرضت لهجوم بطائرتين مسيّرتين أثناء مرورها في المياه الدولية قرب مالطا. لم يكن الهدف هو القتل، بل شلّ القدرة على التقدّم: كانت الضربة دقيقة، استهدفت المولدات في مقدمة السفينة، وألحقت أضرارًا هيكلية دون وقوع إصابات. لا يعد ذلك قصفًا تقليديًا، بل ضبطًا دقيقًا للرسائل السياسية عبر تكنولوجيا الطيران.

تطور صناعة الدرونز

يُعد التطور في هذه الصناعة مذهلًا: طائرات صغيرة بحجم اليد، بعضها مزوّد بذكاء اصطناعي يمكنه تتبع الهدف وتحديد نقطة الضرب بناءً على الحرارة أو ملامح الوجه. بعضها الآخر يُستخدم في “الضرب الانتحاري”، يتحول فيه الدرون نفسه إلى رأس متفجر. وهناك طرازات تُحلّق في أسراب تتواصل فيما بينها إلكترونيًا، وتهاجم ككتلة واحدة، كما لو كانت خلية عسكرية تديرها وحدات شديدة الدقة.

كما أن تكلفة الدرونز منخفضة مقارنة بالقوة التي تمنحها. وسهولة تشغيلها تعني أن أي جهة — من دولة إلى مليشيا إلى شركة أمنية خاصة — يمكن أن تمتلك هذا السلاح في معركتها الخاصة. لم تعد الحروب تنتظر موافقة برلمانات أو بيانات رسمية. تسبق الدرون البيان، وتنفذ قبل أن تُعلَن الحرب.

حينئذٍ يصبح الفضاء الجوي مسرحًا لحربٍ صامتة، لا يُسمع فيها إلا دوي الانفجار. ومن خلف الشاشات، تُدار قرارات اغتيال، وضبط حدود سياسية، وإرسال رسائل استراتيجية، بواسطة آلات لا ترتجف ولا تتردد.

الهجمات السيبرانية وخطورتها

في الحروب الحديثة، قد تبدأ الحرب بكلمة سر، وتُحسم بكود برمجي. فقد أصبحت الهجمات السيبرانية اليوم واحدة من أخطر أدوات الصراع، لأنها لا تستهدف فقط الجنود والمواقع العسكرية، بل تضرب الاقتصاد والإعلام، وحتى الحياة اليومية للمدنيين.

في أوكرانيا وحدها، وُثّقت عشرات الهجمات التي عطّلت محطات كهرباء وشبكات الإتصالات، وأنظمة المياه، وكلها من خلف شاشات في غرف تحكّم بعيدة. حيث لا يُرى الهجوم ولا يُسمع، لكن الجميع يشعر به. تخيّل أن تتم مهاجمة دولة كاملة دون أن تطلق رصاصة واحدة… فقط عبر كود.

الجانب الأخطر؟ أن هذه الأدوات لم تعد حكرًا على الدول الكبرى. فهناك جماعات، وشركات خاصة، وحتى أفراد قادرون اليوم على تنفيذ اختراقات تُربك حكومات بأكملها. هل يمكن لدولة أن تنهار اقتصاديًا لمجرد أنها نسيت تحديث أنظمة الحماية؟ لم يكن السؤال منطقيًا قبل عقدٍ من الزمن، لكنه يمثل اليوم جزءً من استراتيجيات الأمن القومي.

لم تعد الجيوش وحدها من تحمي الحدود. بل أصبحت هناك جبهات قتال جديدة، تتمثل في السيرفرات والشبكات والجدران النارية. والسيطرة على هذه البيانات قد توازي السيطرة على الأرض.

في عام 2025، شهد العالم تصاعدًا غير مسبوق في الهجمات السيبرانية التي استهدفت البنية التحتية الحيوية للدول. فقد أفادت وكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية الأمريكية (CISA) بأن الهجمات على البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة زادت بنسبة 9% مقارنة بالعام السابق، مع تزايد الهجمات المعقدة التي تستهدف أنظمة الطاقة والمياه والنقل.

وفي أوروبا، اتهمت فرنسا رسميًا وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية (GRU) بشن سلسلة من الهجمات السيبرانية التي استهدفت وزارات حكومية وشركات دفاعية ومراكز أبحاث منذ عام 2021، باستخدام أساليب متقدمة لاختراق الأنظمة وسرقة البيانات.

أما في إسبانيا، فقد فتحت السلطات تحقيقًا في احتمال وقوع تخريب بعد انقطاع واسع النطاق في التيار الكهربائي أثر على أجزاء كبيرة من إسبانيا والبرتغال وجنوب فرنسا. وأشارت التقارير إلى أن الانقطاع قد يكون نتيجة لهجوم سيبراني معقد استهدف شبكات الطاقة، مما أدى إلى تعطيل المطارات والمستشفيات ووسائل النقل.

تؤكد هذه الحوادث أن الهجمات السيبرانية لم تعد تقتصر على سرقة البيانات أو تعطيل المواقع الإلكترونية، بل أصبحت أدوات فعالة لتعطيل الدول وشل بنيتها التحتية الحيوية.

اختراق الهاتف المحمول والتجسس

كنت أظن أن أكثر ما يمكن أن يخترق هاتفي هو إعلان مزعج أو رسالة تسويقية لا معنى لها. لكن ذات مساء، وأنا أتابع وثائقيًا جديدًا لرونان فارو بعنوان Surveilled، صدمتني فكرة أن الهاتف الذي أحمله منذ سنوات قد يكون، ببساطة، أخطر أعدائي. لم يكن ذلك فيلمًا من الخيال العلمي، بل سردٌ موثق لكيفية استخدام برنامج تجسس يُدعى “بيغاسوس” لمراقبة صحفيين ونشطاء ومعارضين حول العالم.

“بيغاسوس”، الذي طوّرته شركة NSO الإسرائيلية، لا يحتاج إلى أن تضغط على رابط، ولا إلى أن تفتح رسالة. يكفي أن تمتلك هاتفًا، ليتحول فجأة إلى أداة تجسس متكاملة: تُسجل صوتك، تتبع موقعك، تستخرج ملفاتك، وحتى تُشغل الكاميرا دون إذنك. ووفقًا لتحقيق دولي أجرته شبكة Forbidden Stories ومنظمة العفو الدولية، فقد استُهدف به أكثر من 50,000 رقم هاتف في دول مثل المغرب والمكسيك والسعودية والهند من ضمنهم صحفيون وقضاة ومحامون، وحتى رؤساء دول.

وفي صربيا، أعلنت منظمة العفو الدولية في مارس 2025 أن صحفيين من شبكة BIRN الاستقصائية تعرّضوا للاختراق ببيغاسوس. وفي السلفادور، نشرت صحيفة الغارديان تقريرًا يُظهر استهداف 35 صحفيًا وناشطًا في قضايا تتعلق بالفساد الحكومي. أما البرلمان الأوروبي، فقد صرّح في دراسة حديثة أن هذه البرمجيات تشكّل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية، وتُستخدم لتصفية الحسابات السياسية، بعيدًا عن ساحات المحاكم.

الذكاء الاصطناعي في الحروب

نُشر تقريرًا استخباراتيًا مسرّبًا قبل أشهر عن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل تحركات المقاتلين في ساحات الصراع. ففي الحروب الحديثة، لم يعد الإنسان وحده من يُقرر. بل تحلل الأنظمة الذكية صور الأقمار الصناعية، وتسجيل أنماط الحركة، وتقترح أهدافًا عسكرية بناءً على تحليل البيانات الذي تُجريه أنظمة الذكاء الاصطناعي. ومع دخول الأسلحة ذاتية التشغيل — كالطائرات المسيرة التي تستطيع تنفيذ هجوم دون تدخل بشري مباشر — بدأ العالم يُواجه سؤالًا أخلاقيًا غير مسبوق: من المسؤول عن القتل إن لم يكن هناك من ضغط الزناد؟

في عام 2020، أفادت الأمم المتحدة بأن طائرة مسيّرة تركية من طراز Kargu-2 قد استُخدمت في ليبيا لتنفيذ هجوم دون تدخل بشري مباشر، مما يُعد أول حالة موثقة لسلاح ذاتي التشغيل يقرر القتل بنفسه.

وفي غزة، استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنظمة ذكاء اصطناعي مثل “Lavender” و”Gospel” لتحليل البيانات وتحديد الأهداف بسرعة فائقة. ورغم أن الهدف المعلن هو تقليل الخسائر المدنية، فإن تقارير عديدة أشارت إلى زيادة في عدد الضحايا المدنيين نتيجة الاعتماد المفرط على هذه الأنظمة.

أما الولايات المتحدة، فقد استخدمت مشروع “مافن” (Project Maven)، الذي طورته وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بهدف دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل صور الأقمار الصناعية والفيديوهات لتحديد الأهداف المحتملة بسرعة وفعالية.

ووفقًا لتقارير موثوقة، نُشر مشروع “مافن” في عمليات عسكرية، بما في ذلك تحديد الأهداف في العراق وسوريا واليمن. كما لعب دورًا مهمًا في معالجة صور الأقمار الصناعية وتوفير المعلومات الاستخباراتية للقوات الأوكرانية خلال الحرب الروسية الأوكرانية.

هل يملك الذكاء الاصطناعي وعيًا يُميز المدني من المقاتل؟ ومن يتحمل المسؤولية إن أخطأ النظام وقتل طفلًا أو استهدف مستشفى؟

هل ستتطور هذه الأنظمة لدرجة تفلت فيها من سيطرة مطوريها؟ بدأت تلك الأسئلة تطرق أبواب لجان الأخلاقيات في الأمم المتحدة وجيوش العالم، بل حتى شركات التكنولوجيا نفسها.

فلم تعد الحرب مسألة دبابات وطائرات، بل يقف اليوم في ميدان المعركة عقلٌ صناعي، لا يعرف الرحمة، ولا يفهم المعاناة، لكنه قادر على القتل بدقة… وصمت.

استخدام الرأي العام كسلاح

هل لاحظت يومًا أن هناك عشرات الحسابات تنشر الرواية ذاتها بنفس العبارات، في توقيت متقارب، وتحت وسم موحّد. لا يُعد الأمر عشوائيًا بل حربًا معلوماتية مكتملة الأركان.

لم تعد الحروب تُدار فقط بالصواريخ والطائرات، بل أصبحت تُخاض أيضًا بالمنشورات، والتغريدات، ومقاطع الفيديو المعدّلة. تستخدم الدول، والجماعات، وحتى الجهات الخاصة، جيوشًا من الروبوتات الإلكترونية (Bots) والحسابات المزيفة للتأثير على الرأي العام، داخليًا وخارجيًا.

خلال الحرب الروسية الأوكرانية، على سبيل المثال، استخدمت روسيا وسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات عن سير المعارك، بينما لجأت أوكرانيا بدورها إلى حملات تُسلط الضوء على هجمات الجيش الروسي. وفي انتخابات دول عديدة، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا، وثّقت تقارير دولية تدخلات إلكترونية هدفها توجيه الناخبين وتشكيل الرأي العام عبر التضليل الرقمي.

بالإضافة إلى ذلك، أشار معهد السياسة بجامعة جونز هوبكنز إلى أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 أبرزت الدور الرئيسي لوسائل التواصل الاجتماعي، مثل منصة “X”، في الوصول إلى الجمهور الأمريكي، حيث استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه المنصات للتواصل المباشر مع الناخبين وجمع التبرعات.

بل إن بعض الجيوش تدرب وحدات متخصصة في “السيطرة على السردية”، أي التحكم في كيف يرى الناس الصراع، وتحديد مَن الضحية ومَن المعتدي. إذ يُقص صورة واحدة فقط من سياقها، ما قد يشعل الرأي العام العالمي أو يوجهه بصورة غير مباشرة إلى اتجاه بعينه.

سباق التسلّح والهيمنة

لم تعد خرائط القوة اليوم تُرسم بالأساطيل ولا بعدد الدبابات، بل بمستوى كفاءة المعالجات الدقيقة، وتفوق الخوارزميات، وسرعة السيطرة على الفضاء الرقمي. في أروقة بكين، ومكاتب موسكو، وغرف البنتاغون في واشنطن، لا يدور الحديث فقط عن الردع النووي أو الطائرات المقاتلة، بل عن من سيسيطر على الجيل القادم من التكنولوجيا.

في هذا السباق المحموم، تحولت التقنية إلى ترسانة جديدة. تضخ الصين مليارات الدولارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، وتسعى لتصدير نموذجها التقني عبر شركات مثل “هواوي”. أما روسيا، فتعزز من قدراتها في الأمن السيبراني وتطوير أسلحة تعتمد على التحكم الذكي والروبوتات. الولايات المتحدة من جانبها تسابق الزمن للحفاظ على تفوقها التكنولوجي، لا سيما بعد صدمة التفوق الصيني في بعض المجالات، مثل شبكات الجيل الخامس (5G) وتصنيع الرقائق.

وفي مناورات “التنين الذهبي” المشتركة بين الصين وكمبوديا عام 2024، استعرض الجيش الصيني روبوتات تشبه الكلاب، مزودة بأسلحة نارية، مما أثار قلقًا دوليًا بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب.

تتميز هذه الروبوتات، التي طورتها شركة “Unitree Robotics”، بقدرتها على التحرك بأربع أرجل، كما أنها تحمل بنادق آلية، مما يجعلها فعالة في البيئات الحضرية.

أعربت الولايات المتحدة عن مخاوفها من هذه التطورات، حيث ناقش المشرعون الأمريكيون في الكونغرس التهديدات المحتملة التي قد تشكلها هذه الروبوتات في ساحات القتال المستقبلية.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت تقارير بأن الصين تدرس تزويد هذه الروبوتات بأسلحة حرارية متفجرة، مما يزيد من قدراتها التدميرية في الحروب.

ووفقًا لموقع “Statista”، تتصدر الولايات المتحدة والصين، قائمة الدول التي تهيمن على الإنفاق العسكري العالمي.

أهمية الضوابط الأخلاقية

لقد تغيّر وجه الحرب، ولم تعد البنادق وحدها هي التي تحسم المعارك. صارت الدول تتصارع في الفضاء السيبراني، وتتنافس على خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وتستعرض عضلاتها عبر طائرات مسيرة وروبوتات قاتلة. هذا العصر، الذي تغذّيه التقنية وتحرّكه المصالح، يفرض قواعد جديدة للهيمنة لا تعترف بالحدود ولا تحترم الخصوصية.

وفي هذا المشهد المعقّد، تبدو الحاجة أكثر إلحاحًا لوضع أطر تشريعية دولية، لا فقط لضبط استخدام هذه الأدوات، بل لحماية ما تبقى من قيم إنسانية وسط عالم باتت فيه الآلة تُفكّر، وتُنفّذ، بل وتقتل أيضًا.

ويبقى السؤال الذي لا يملك أحد إجابة قاطعة له:

هل سيظل البشر يتحكمون في هذه التكنولوجيا… أم أنهم سيصبحون وقودًا لها في صراعاتها القادمة؟ ربما تحمل السنوات القادمة إجابة هذا السؤال.

?xml>