كيف تطورت تقنيات صناعة الأسلحة النووية عبر العصور؟

عندما وقف العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر في صحراء نيو مكسيكو، في أحد أيام صيف عام 1945، تجمع حوله فريق من العلماء والعسكريين خلف الزجاج الواقي، ينتظرون اللحظة التي ستغير وجه البشرية إلى الأبد. لحظة إجراء تجربة ترينيتي النووية. ظلت عيونهم مشدودة نحو القنبلة التي ترقد في هدوء مخيف، تحمل بداخلها قوة لم يسبق أن شهدها العالم من قبل.

وفي لحظة، انشق السكون بوميض أبيض خاطف، كأن الشمس انفجرت على الأرض. تأخر الصوت، ثم جاء مزلزلًا، يهز الصحراء والقلوب معًا. انفجار هائل، ارتفعت معه سحابة النار والدخان، وتكونت أول سحابة فطر نووية في التاريخ.

في تلك الثواني، انقسم الحاضرون دون أن يتكلم أحد:

منهم من صفق وضحك منتشيًا بنجاح التجربة، ومنهم من تراجع خطوة إلى الخلف، مأخوذًا بحجم ما رآه من انفجار هائل. أما الأغلبية، فقد تجمدوا في صمتٍ ثقيل، وكأنهم أدركوا حقيقة ما صنعته أيديهم.

لم تكن تجربة ترينيتي مجرد نجاح علمي، بل كانت الشرارة التي أطلقت سباقًا تقنيًا محمومًا لتطوير سلاحٍ لا يتوقف عن النمو، ليس في الحجم فقط بل في التعقيد والدقة والتأثير.

في هذا المقال، أصحبك عزيزي القارئ في رحلة داخل المفاعل النووي، لنفهم معًا كيف تطورت تلك الصناعة، من الانشطار إلى الليزر، ومن معادلات الفيزياء الكلاسيكية إلى خوارزميات الذكاء الاصطناعي. رحلة تبدأ من يد أوبنهايمر، لكنها لا تنتهي عنده.

تركيب وآلية العمل القنبلة النووية

لصناعة قنبلة نووية انشطارية، تحتاج الدول أولًا إلى مادة انشطارية قابلة للانفجار النووي، مثل اليورانيوم-235 أو البلوتونيوم-239. تكمن المشكلة في أن اليورانيوم الطبيعي يحتوي فقط على نسبة ضئيلة جدًا من النظير U-235 (حوالي 0.7%)، بينما تحتاج القنبلة إلى يورانيوم مخصب بنسبة 90% تقريبًا.

هنا يأتي دور أجهزة الطرد المركزي، وهي أنابيب طويلة تدور بسرعة خارقة تصل إلى أكثر من 60 ألف دورة في الدقيقة. يُضخ داخلها غاز سادس فلوريد اليورانيوم، فيبدأ بالدوران، ونتيجة الطرد المركزي تميل الجزيئات الأثقل (U-238) إلى الابتعاد نحو جدار الأنبوب، بينما تبقى الجزيئات الأخف (U-235) أقرب إلى المركز.

باستخدام مئات أو آلاف من هذه الأجهزة متصلة معًا في شبكة تُعرف بـسلسلة التخصيب، تُفصل كميات صغيرة من U-235 في كل مرحلة، إلى أن ترتفع نسبته تدريجيًا إلى أكثر من 90%، وهو ما يُسمى باليورانيوم عالي التخصيب، الجاهز لصنع السلاح.

بعد الحصول على المادة المخصبة، تُشكل على هيئة كتل منفصلة أو أنصاف كروية. توضع هذه الكتل داخل هيكل القنبلة، بحيث لا تكون في حالة كتلة حرجة عند التخزين. وعند لحظة التفجير، تُستخدم متفجرات تقليدية عالية الدقة لتدفع هذه

الكتل نحو بعضها البعض بسرعة وبتناظر تام، مما يُؤدي إلى تكوين الكتلة الحرجة فجأة. وعندما تتجاوز الكتلة عتبة معينة، يبدأ تفاعل انشطاري متسلسل يتحرر فيه كم هائل من الطاقة خلال أجزاء من الثانية، في صورة انفجار نووي مدمر.

هيروشيما وناغازاكي: أول استخدام فعلي للسلاح النووي

بعد ثلاثة أسابيع فقط من تجربة ترينيتي، استخدمت الولايات المتحدة السلاح النووي فعليًا لأول مرة في الحرب العالمية الثانية، لتكتب فصلًا جديدًا في تاريخ الإجرام والإبادة. ففي السادس من أغسطس عام 1945، أُلقيت قنبلة نووية تُعرف باسم الولد الصغير، على مدينة هيروشيما، تلتها في التاسع من أغسطس قنبلة أخرى تُدعى Fat Man على مدينة ناغازاكي.

ورغم أن القنبلتين تنتميان إلى نفس الفئة العامة من الجيل الأول للأسلحة النووية (الانشطارية)،فإن تصميمهما التقني كان مختلفًا تمامًا.

قنبلة هيروشيما Little Boy

صُممت قنبلة Little Boy لتعمل باستخدام اليورانيوم-235. استَخدمت القنبلة آلية التجميع السريع (Gun-Type)، حيث أُطلق كتلتين من اليورانيوم دون الكتلة الحرجة نحو بعضهما البعض داخل أنبوب معدني، لتشكلا كتلة فوق الحرجة في جزء من الثانية، وتبدأ عملية التفاعل المتسلسل.

ورغم أن هذه الطريقة تعتبر بدائية نسبيًا، فإن قوة الانفجار كانت هائلة. بلغ تقدير الطاقة الناتجة حوالي 15 كيلوطن من مادة TNT؛ ما أدى إلى مقتل ما يقارب 140 ألف شخص بحلول نهاية العام، نتيجة الانفجار المباشر والحرائق الناتجة ثم الإشعاع.

دُمرت معظم المباني ضمن نصف قطر يتجاوز كيلومترًا واحدًا من نقطة الانفجار، كما تحولت المدينة إلى أنقاض في ثوانٍ معدودة. لم يمت العديد من الضحايا فورًا، بل عانوا من الحروق والإشعاعات والأمراض التي ظهرت لاحقًا.

قنبلة ناغازاكي Fat Man

أما قنبلة الرجل البدين، فكانت أكثر تعقيدًا من الناحية الهندسية. استخدمت البلوتونيوم-239 بدلًا من اليورانيوم، واعتمدت على تقنية الانفجار الداخلي (Implosion-Type). في هذا النوع، تُرتب شحنة من المتفجرات التقليدية حول قلب من البلوتونيوم، تنفجر بشكل متزامن نحو الداخل لتضغط المادة النووية إلى حالة فوق حرجة، مما يؤدي إلى تفاعل نووي أكثر فعالية.

بلغت قوة تفجير فات مان حوالي 21 كيلوطن من TNT، وكانت أكثر شدة من قنبلة هيروشيما. إلا أن عدد الضحايا كان أقل نسبيًا، حيث قُدر عدد القتلى بنحو 70 ألف شخص، بسبب تضاريس المدينة الجبلية التي قللت من مدى الدمار، وموقع الانفجار الذي كان على أطراف ناغازاكي نسبيًا.

قنبلة القيصر: ذروة التدمير النووي في الحرب الباردة

بعد عدة أعوام من تلك المأساه، وفي خضم التنافس الشرس خلال الحرب الباردة، سعت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي إلى إثبات تفوقهما في المجال النووي، ليس فقط عبر امتلاك عدد أكبر من الرؤوس النووية، بل عبر تصميم أكثر القنابل فتكًا في التاريخ. وهنا برزت قنبلة القيصر (Tsar Bomba)، التي فجرها الاتحاد السوفيتي في أكتوبر عام 1961، باعتبارها أضخم سلاح نووي تم تجريبه على الإطلاق.

التصميم والقوة التفجيرية

تعتمد قنبلة القيصر على تصميم نووي ثلاثي المراحل من نوع Teller–Ulam، وهو النموذج نفسه الذي تعتمد عليه معظم القنابل الهيدروجينية. تبدأ العملية بانفجار انشطاري تقليدي باستخدام البلوتونيوم، يوفر الطاقة والضغط اللازمين لتفعيل المرحلة الثانية، وهي تفاعل اندماجي شديد الكثافة. ثم تنتقل السلسلة إلى المرحلة الثالثة، وهي اندماج إضافي كان من المفترض أن يرفع قوة القنبلة إلى 100 ميجاطن.

غير أن العلماء قرروا تخفيض القوة إلى النصف، أي إلى 50 ميجاطن فقط، وذلك باستبدال غلاف اليورانيوم‑238 بغلاف من الرصاص، بهدف تقليل التفاعل الانشطاري وبالتالي الحد من التلوث الإشعاعي الناتج، ولضمان سلامة الطاقم الذي ألقى القنبلة.

من الناحية التقنية، بلغ طول القنبلة حوالي ثمانية أمتار، ووزنها نحو سبعة وعشرين طنًا، وهي أبعاد ضخمة لدرجة أنها لم تكن لتُحمَل على صواريخ، بل نُقِلت جوًا خصيصًا وأُسقطت لتنفجر على ارتفاع أربعة كيلومترات فوق سطح الأرض. كان الهدف من تفجيرها جويًا هو تجنب امتصاص القشرة الأرضية للصدمات الناتجة، والوصول لأقصى قدر من تأثير الانفجار.

كانت الآثار الناتجة عن هذا الانفجار مرعبة بكل المقاييس. تشكلت كرة نارية بلغ قطرها قرابة ثمانية كيلومترات، فيما ارتفعت سحابة الفطر الناتجة عن التفجير إلى ارتفاع يُقدر بين 60 و64 كيلومترًا، أي إلى حافة الغلاف الجوي، وشوهدت على بعد تجاوز الألف كيلومتر. وفي محيط نصف قطره خمسة وثلاثون كيلومترًا، لم يبقَ أي مبنى قائمًا فقد سُويت المنشآت بالأرض بالكامل.

أما الحرارة الناتجة عن الانفجار، فقد كانت كفيلة بالتسبب في حروق من الدرجة الثالثة حتى على بُعد مئة كيلومتر من مركز التفجير، امتد التأثير إلى مسافات أبعد بكثير. تحطمت نوافذ البيوت في مناطق بعيدة مثل النرويج وفنلندا بفعل الموجة الصدمية التي أطلقها الانفجار، التي بلغت شدتها مستوى زلزاليًا تراوح بين 5 و5.25 درجات على مقياس ريختر.

وتقول بعض التقارير: إن الموجات الصدمية الناتجة عن القنبلة طافت حول كوكب الأرض ثلاث مرات قبل أن تتلاشى، في مشهد يجسد مدى ما وصل إليه البشر من قدرة على التدمير. أُطلق على هذه القنبلة اسم “قنبلة يوم القيامة”، وذلك بسبب حجمها الهائل وقدرتها التدميرية غير المسبوقة.

ورغم القوة المرعبة لهذا السلاح، فإن العلماء اعتبروا قنبلة القيصر نظيفة نسبيًا من حيث التلوث الإشعاعي، إذ بلغت نسبة الطاقة الناتجة عن الاندماج النووي فيها نحو 97% من إجمالي قوتها، بينما كان الجزء الناتج عن الانشطار الملوث محدودًا. لكن ذلك لم يقلل من خطورتها، بل زاد من الإحساس بأن السلاح النووي لم يعد فقط وسيلة للردع، بل أداة قادرة على تغيير معالم الحياة على الأرض في لحظات.

تطور السلاح النووي بعد الحرب الباردة

مع نهاية الحرب الباردة وتراجع سباق التسلح المفتوح بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، دخل السلاح النووي مرحلة جديدة، لم يعد فيها الحجم الهائل هو المعيار الوحيد للقوة، بل بدأت العقول العسكرية تركز على ما يُعرف بـالأسلحة النووية التكتيكية، وهي قنابل أقل حجمًا وأكثر دقة ويمكن إطلاقها بمرونة أكبر.

لم تعد الحاجة قائمة لإنتاج قنابل بوزن 27 طنًا مثل قنبلة القيصر، بل تحولت الاستراتيجية إلى تطوير رؤوس نووية صغيرة، قابلة للتحميل على صواريخ باليستية عابرة للقارات، أو حتى على غواصات نووية متخفية في أعماق البحار.

كما أن البحوث النووية ركزت على تقليل التلوث الإشعاعي الناتج عن الانفجارات، عبر تحسين نسب الاندماج النووي وتقليل الانشطار، مما يجعل السلاح أكثر كفاءة من الناحية الفيزيائية، وإن ظل قاتلًا بنفس الدرجة.

بعبارة أخرى، تحولت القنبلة النووية من غول عملاق إلى سكّْين حاد صغير الحجم وبالغ التأثير ويمكن استخدامه في سيناريوهات عسكرية متعددة دون تدمير شامل للأرض.

التقنيات الحديثة للأسلحة النووية

في العصر الحالي، تجاوزت الأسلحة النووية مرحلة القوة الهائلة لتتركز حول الدقة والتحكم والذكاء التقني كالتالي:

التوجيه متعدد الأنماط (PGMs – Precision-Guided Munitions)

تطورت الأسلحة النووية لتصبح ذات دقة عالية بفضل أنظمة التوجيه المتقدمة المعروفة باسم التوجيه متعدد الأنماط (PGMs). تعتمد هذه الأنظمة على مزيج من تقنيات متطورة تشمل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والملاحة بالقصور الذاتي (INS)، بالإضافة إلى أجهزة الاستشعار مثل الليزر والأشعة تحت الحمراء والرادار.

وتُعزَّز هذه المنظومة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تحلل البيانات لحظيًا لضمان إصابة الأهداف بدقة فائقة، حتى في بيئات تشغيل معقدة تتسم بالظروف الجوية القاسية أو التشويش الإلكتروني المتعمد.

الذكاء الاصطناعي في التحكم والإطلاق

في الوقت الحالي، تعتمد الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين على الذكاء الاصطناعي ضمن أنظمة الأمر والسيطرة النووية (NC3)، بهدف اكتشاف التهديدات وتحليل البيانات فوريًا والمساعدة في وضع خطط استجابة فعالة. من أبرز الأمثلة على ذلك النظام الروسي المعروف باسم: اليد الميتة أو Perimeter.

طُور هذا النظام خلال الحرب الباردة لضمان إطلاق الصواريخ النووية تلقائيًا إذا تعرضت القيادة لهجوم نووي، بحيث يُفعل النظام عن طريق شبكة من أجهزة الاستشعار التي تلتقط مؤشرات مثل النبضات الموجية الزلزالية، وارتفاع الإشعاع، وتغيرات الضغط الجوي. إذا تأكد النظام من حدوث هجوم وعدم وجود أي اتصالات مع القيادة، فإنه يطلق صاروخًا تذكيريًا يرسل إشارة لإطلاق الصواريخ الاستراتيجية الأخرى.

رغم أن اليد الميتة تُعتبر نظامًا آليًا، فإنها ليست آلية بالكامل، فهي تتطلب تفعيلًا بشريًا أوليًا، وتعتمد على تقنيات معقدة لتحليل البيانات وتأجيل أو إلغاء الإطلاق إذا عاد الاتصال بالقيادة. إلا أن المخاوف ما تزال قائمة حول خطورة الثقة المطلقة في الأنظمة الذكية: فقد يؤدي عطل فني أو خطأ في التحليل إلى انزلاق كارثي غير مقصود. لذا، تُشدَّد الدعوات الدولية على وجوب إبقاء الإنسان في الحلقة كضمان أخلاقي واستراتيجي لمنع إطلاق نووي تلقائي .

الاستشعار الذكي والرصد النووي

يشهد مجال الرصد النووي تطورًا كبيرًا بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي، التي أصبحت أدوات أساسية في يد منظمات المراقبة الدولية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) ومنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBTO). تعتمد هذه الجهات على منظومات استشعار ذكية قادرة على تحليل كميات هائلة من البيانات الملتقطة من مصادر متعددة، أبرزها صور الأقمار الصناعية التي تراقب أي تغييرات في البنى التحتية للمواقع النووية، مثل شق طرق جديدة أو إنشاء مبانٍ غير مبررة.

إلى جانب ذلك، تُستخدم الفيديوهات الحرارية وبيانات الطيف الكهرومغناطيسي لالتقاط الإشارات الخفية المرتبطة بعمليات تخصيب اليورانيوم أو نشاط المفاعلات. كما تلعب محطات الكشف الزلزالي والهوائي دورًا محوريًا في رصد الاهتزازات أو الموجات الصوتية الناتجة عن أي تجربة نووية تحت الأرض أو في الغلاف الجوي. وتُحلل هذه البيانات باستخدام نماذج تعلم آلي متطورة قادرة على التمييز بين الزلازل الطبيعية والانفجارات النووية.

ولا تعمل هذه الأنظمة فقط على اكتشاف النشاط النووي، بل تطور قدراتها يومًا بعد يوم لتصبح أكثر استباقية، قادرة على التنبؤ بالأنشطة المشبوهة قبل حدوثها، بناءً على أنماط سابقة وتحليل سلوك الدول. يمثل هذا المستوى من الرصد الذكي اليوم العمود الفقري لأي نظام رقابة دولي يسعى للحد من انتشار الأسلحة النووية وضمان التزام الدول بالمعاهدات الدولية.

أسلحة الطاقة الموجهة والليزر

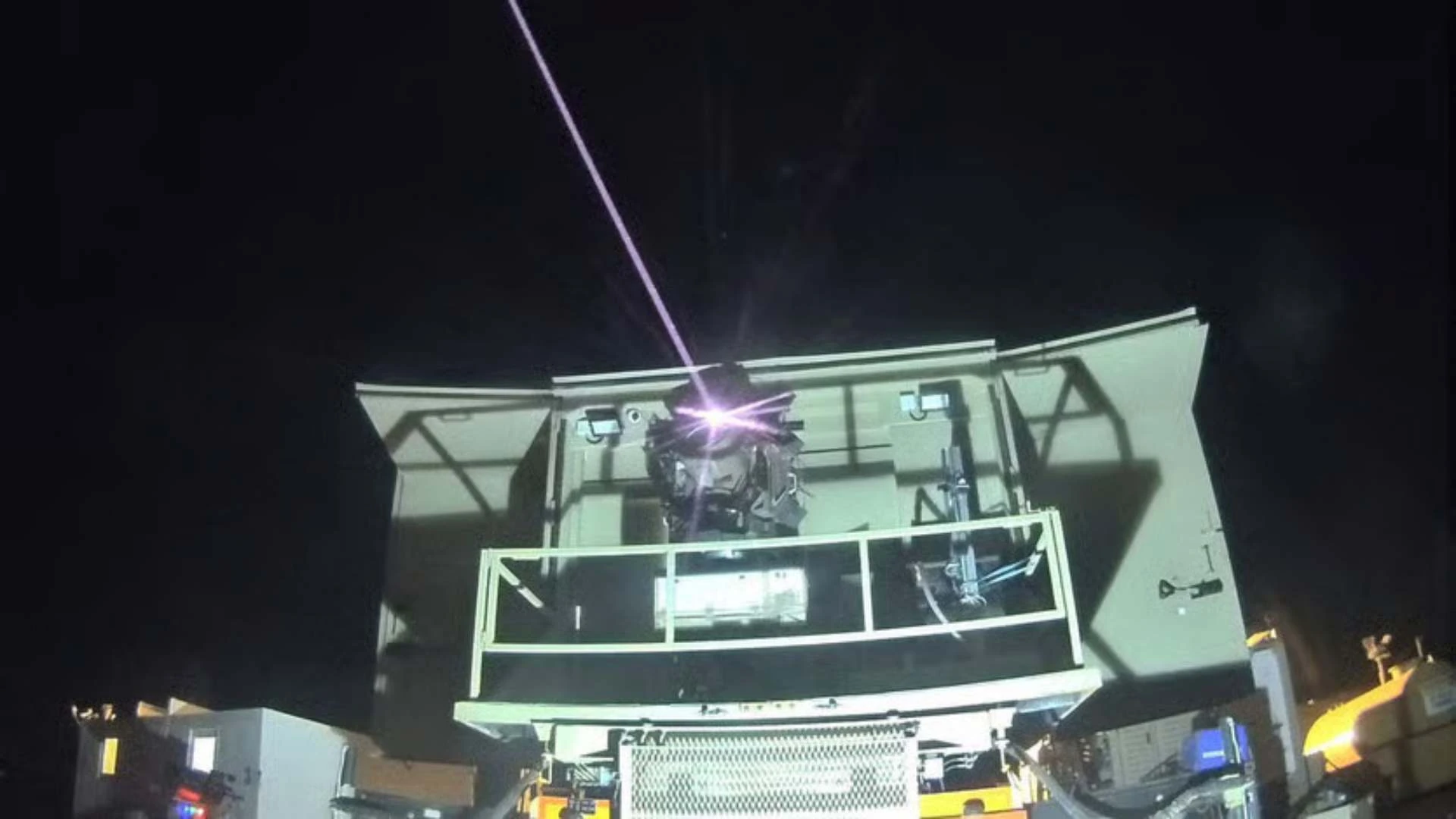

تُستخدم تقنيات الليزر الحديثة في أنظمة دفاعية متقدمة، لكنها لا تُعد جزءًا من الأسلحة النووية بحد ذاتها، بل تُسهم في تعزيز الحماية المحيطة بالبنية التحتية النووية. على سبيل المثال، يُعَد نظام Iron Beam الذي يستخدمه الكيان الصهيوني المحتل، أحد أبرز هذه الأنظمة، إذ يستخدم طاقة ليزر تصل إلى 100 كيلوواط لاعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة بدقة وسرعة.

كما طورت الولايات المتحدة أنظمة مشابهة مثل ATHENA وRaytheon HELWS التي تعتمد أيضًا على الليزر عالي الطاقة لتدمير الطائرات دون طيار والتصدي للتهديدات الجوية قصيرة المدى. تكمل هذه المنظومات الدفاعات التقليدية، وتُستخدم بالأخص في حماية المنشآت الحساسة ومنها المنشآت النووية من التهديدات غير التقليدية والمتطورة.

الحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي

تُعد التقنيات الكمومية من أبرز المجالات الناشئة التي تُثير القلق في ميدان الأمن النووي، إذ يجري تطويرها بهدف تعطيل أو فك تشفير أنظمة الاتصالات المحمية، بما في ذلك أنظمة القيادة والسيطرة النووية. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مجالات المحاكاة المتقدمة، حيث يُستخدم لتحليل الأنظمة المعقدة والتنبؤ بأعطالها المحتملة قبل وقوعها، مما يسهم في تعزيز صمود الترسانة النووية وحمايتها من الاختراقات التقنية أو الفشل الذاتي.

يجمع هذا التطور بين الذكاء الاصطناعي والتقنيات الكمومية ليُشكل جبهة جديدة في سباق حماية أو تهديد الردع النووي العالمي.

هل يمكن صد قنبلة نووية بعد إطلاقها؟

لا يوجد حتى الآن وسيلة مضمونة 100% لإيقاف قنبلة نووية بعد إطلاقها، خصوصًا إذا أُطلقت بصاروخ باليستي عابر للقارات. فالدفاعات الحالية قادرة على اعتراض بعض الصواريخ في سيناريوهات محدودة، لكنها ليست درعًا قاطعًا. لذا، لا يزال الرادع الأقوى هو التهديد بالرد الكاسح، وليس القدرة على الصد الفعلي. بمعنى أن أي هجوم نووي سيقابله رد نووي فوري ومدمر، وهو ما يجعل قرار الهجوم النووي مخاطرة وجودية من الأساس.

قرار بشري أوقف نهاية العالم

رغم كل ما وصلت إليه الأسلحة النووية من تعقيد تقني وتطور مذهل، يبقى العامل البشري هو الخيط الأخير الذي قد يُبقي العالم قائمًا أو يدفعه نحو الهاوية. ولعل حادثة غواصة B‑59 السوفيتية أثناء أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 هي أوضح مثال على ذلك.

كانت الغواصة في مهمة سرية ضمن خطة سوفيتية لنقل صواريخ نووية إلى كوبا، وأثناء وجودها في أعماق المحيط، انقطع الاتصال بينها وبين موسكو. ظن طاقم الغواصة -المعزول عن العالم الخارجي- أن الحرب قد بدأت بالفعل وأن موسكو دمرت بالكامل.

في ظل هذا التصور، أصدر القبطان فلاديمير سافيتسكي أمرًا بتحميل طوربيد نووي استعدادًا لإطلاقه على القطع البحرية الأمريكية. ووفقًا للبروتوكول السوفيتي، كان يتطلب الأمر موافقة ثلاثة ضباط لإطلاق السلاح النووي: القبطان والضابط التنفيذي ورئيس الأركان البحري للغواصة.

هنا برز دور رئيس الأركان البحري “فاسيلي أركيبوف” الذي رفض إعطاء موافقته، وأصر على ضرورة الحصول على تعليمات مباشرة من القيادة في موسكو قبل الإقدام على عمل قد يشعل حربًا نووية شاملة. وبفضل موقفه، تم التراجع عن القرار، وخرجت الغواصة إلى السطح ليعود الإرسال ويكتشف الجميع أن العالم آمن.

لاحقًا، أدرك العالم أن ما فعله أركيبوف كان عملًا بطوليًا أنقذ البشرية من مصير مجهول. تُذكرنا هذه القصة بأن تطور السلاح النووي لا يكمن فقط في تقنياته، بل في قدرة الإنسان على التحكم بها. وما بين وميض الانفجار وصمت القرار، يتوقف الزمن، تاركًا للعقل الهادئ فرصة لأن ينقذ العالم بأسره.

وكما قال العالم الكبير ألبرت آينشتاين:

لا أعلم بأي سلاح ستُخاض الحرب العالمية الثالثة، لكنني أعلم أن الحرب الرابعة ستكون بالعصي والحجارة.

?xml>